Imagem de Destaque: Caminhada cultural da Escola Municipal Dr. Antônio Carlos Magalhães (Ilha de Bom Jesus dos Passos, BA) retrata figuras religiosas do candomblé. Fonte: ASCOM/SMED

Caroline Magalhães

Junto com Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Naturais, aí está: o Ensino Religioso é área de conhecimento obrigatória do Ensino Fundamental brasileiro. A disciplina deve ser ofertada em todas as escolas públicas do país, mas sua matrícula é opcional para os alunos. Caso escolham não cursá-la, outras atividades acadêmicas devem ser oferecidas ao estudante. Além disso, o Ensino Religioso deveria ser plural, diverso, e não promover qualquer forma de doutrinação religiosa. Na lei, é assim que deveria ser. Na prática, porém, a disciplina pode ser uma forma de perpetuar uma visão dominante sobre religião – e invisibilizar ainda mais culturas que já são marginalizadas, como as tradições religiosas de matriz africana.

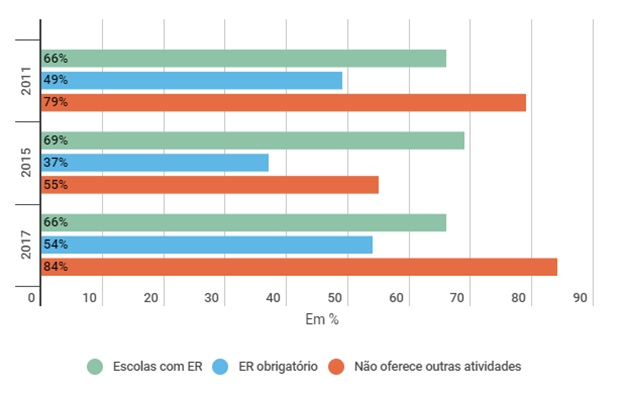

Apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação como “parte integrante da formação básica do cidadão”, o Ensino Religioso está presente em 66% das escolas públicas brasileiras, de acordo com dados da startup Portal QEdu, obtidos através dos questionários da Prova Brasil 2017. Mas, a presença da disciplina em tantos colégios não quer dizer que ela seja um consenso entre estudiosos e educadores. O primeiro ponto de debate fala inclusive da própria existência da matéria – ela é compatível com um Estado Laico, como é o Brasil?

De acordo com José Antônio Sepulvêda, coordenador do Observatório da Laicidade na Educação, a resposta é um evidente não. “O Ensino Religioso nas escolas públicas é incompatível com o Estado Laico. A religião é algo de foro íntimo, assim como a não-religião. Além disso, a escola é um lugar do debate e da discussão, enquanto o dogma religioso não permite a dúvida – por isso, não se concilia com uma escola”, opina. Entre 1824, na primeira Constituição brasileira, e 1988, na atual, o Ensino Religioso passou por diversas mudanças. Primeiro, ele foi obrigatório e exclusivamente cristão; na República, foi excluído do currículo escolar, apenas para retornar em 1934, durante o Governo Vargas, como facultativa, mas confessional; e apenas assumiu seu caráter atual, de promoção da diversidade religiosa, a partir de 1997, quando o ensino doutrinador foi retirado do ensino público.

Hoje, portanto, a pretensão é de uma matéria menos “dogmática”. Muitos, como o professor de filosofia do IFBA Jonatas Leite, consideram inclusive que o Ensino Religioso não seria coisa de teístas, de pregadores – e sim de profissionais capacitados na área. “Uma coisa é o ensino da religião, que é a doutrinação, muitas vezes cristã, que se fazia. Outra coisa é o ensino religioso, que vê a religião como um fenômeno e estuda os pontos comuns entre elas. E me preocupa a formação dos professores para isso, pois hoje, no Fundamental 1, as escolas públicas normalmente têm professores únicos, formados em Pedagogia, que não conta com o tema religioso na graduação. A partir do 6º ano, usam-se professores para fechar carga horária. Mas [o Ensino Religioso] é algo para o qual precisa ter uma formação, não basta ser parte de um credo que você está apto”.

O MEC reconheceu, em setembro de 2018, que o curso de Ciências das Religiões é a habilitação ideal para ensinar a matéria – mas, mesmo com o primeiro curso do país tendo sido criado em 1969, formandos na graduação ainda são a minoria dentre os que lecionam a matéria.

Na prática, a matéria é normalmente oferecida por professores já efetivos, que ensinam outras matérias. Foi o caso de Gabriela Santa, professora de Inglês na rede pública. Ela deu aulas de Ensino Religioso durante o ano de 2017 na Escola Erasmo Oliveira Carvalho, no município de Araci (Bahia), para complementar sua carga horária semanal. “A gente trabalhava vários temas, não voltados necessariamente à religião, mas à religiosidade. Como o sagrado, o ser religioso, a questão de Deus… Eu sempre perguntava nas turmas onde trabalhei se havia algum aluno ateu, para que eu trabalhasse diferente o conteúdo. Mas nunca houve”, conta.

Mesmo com as aulas sendo ministradas por professores qualificados, o histórico excludente da matéria preocupa muitos educadores. Dai Costa, professora de educação infantil e ativista da educação anti racista, conta que a base colonial do ensino brasileiro ainda influencia nos dias de hoje: “a arquitetura da educação brasileira não dialoga com a diversidade do país. É um modelo eurocêntrico que exclui os corpos negros e sua contribuição para a nossa identidade. Por isso, quando se pensou o Ensino Religioso lá atrás, era uma catequese, só se pensava no cristianismo. Não havia pluralidade religiosa. E até hoje há uma dificuldade em dialogar com a juventude negra nas escolas públicas, tanto que vemos as altas taxas de evasão”.

O próprio descumprimento da legislação pode ser uma das causas da dificuldade de abranger estudantes negros. Em muitas escolas baianas, assim como em 54% das escolas brasileiras com Ensino Religioso, de acordo com os dados do QEdu, não se respeita o caráter facultativo da matéria. Todos os alunos são obrigados a cursá-la. E mesmo nos casos onde há a opção de não atender às aulas, há pouco esforço para divulgar esse direito, a exemplo das escolas municipais de Salvador. Edna Rodrigues, gerente de currículo da Secretaria Municipal de Educação de Salvador, explica que o estudante não é informado da opção de não assistir às aulas. “A disciplina já está lá quando ele [o estudante] recebe seus horários anuais, não se pergunta antes se ele deseja a matéria. Mas não temos notícia de alunos que se recusaram a cursá-la”.

Questionada se a rede municipal oferece outro componente curricular para quem não deseje ter aulas da área, a resposta é negativa. “Se o estudante não quiser cursar a disciplina, não tem outra atividade. Por isso colocamos no final do dia, normalmente, para que ele possa ir embora se quiser”, relata a gerente. Ainda de acordo com os dados do QEdu, 84% das escolas brasileiras também não oferecem outras atividades para os alunos que não desejam cursar o componente curricular. Procurada para falar sobre o Ensino Religioso em suas escolas, a Secretaria Estadual de Educação não respondeu ao pedido da Revista Afirmativa.

Religião

O mestrando em Educação e professor de História Dielson Santana explica que a própria existência do Ensino Religioso nas escolas, local de promoção da ciência, mostra uma “racionalização” do que é religião. “Para os religiosos, o ser humano tem origem em um ser maior. Então a educação, para ser integral, deve conter o elemento da espiritualidade. Por isso, o Estado não poderia se privar de permitir que a religião seja ensinada nas escolas”, explica. Apesar desse pensamento parecer mais amplo, porém, pesquisas demonstram que a cosmovisão cristã sobre espiritualidade domina mais o debate do que outras.

No livro Laicidade e Ensino Religioso no Brasil, as pesquisadoras Débora Diniz, Tatiana Lionço e Vanessa Carrião observaram o grande destaque dado a religiões cristãs em detrimento de outras. Dos livros didáticos analisados, 65% faziam referência a religiões cristãs. Ao Islamismo, eram 8%; 7% abordavam o judaísmo; 3% o espiritismo e as religiões afro-brasileiras e apenas 2% falavam sobre religiões indígenas. Além de um descumprimento das leis 10.639/03 e 11.645/06, que preveem a obrigatoriedade de ensino das culturas afrobrasileiras e indígenas nas escolas públicas, a pesquisa também indica que, ao invés de promover o conhecimento sobre diversas designações religiosas, o Ensino Religioso mantém uma estrutura de crença já presente na sociedade.

O pesquisador, que estuda o Ensino Religioso durante a década de 30, quando foi reimplementado no Brasil, diz que a desproporcionalidade era ainda mais forte na época. “A umbanda e o candomblé não eram consideradas representativas pelo Estado. Aliás, eram inclusive perseguidas, então sequer tinham espaço nas discussões educacionais. E o ateísmo e o agnosticismo eram rótulos pejorativos que os católicos imprimiam para os contrários ao Ensino Religioso, apesar de serem geralmente outros religiosos que apenas não concordavam com essa aproximação entre Estado e Igreja”, afirma.

Uma das competências apontadas pela Base Nacional Comum Curricular como específicas para o Ensino Religioso é “debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso”. Mas é possível fazê-lo se a disciplina ainda aborda com maior frequência religiões já dominantes no país? Se a intolerância especialmente contra religiões afro-brasileiras, indígenas e neopagãs, o conhecimento sobre estas religiões poderia ser uma arma contra o problema. É uma visão da religiosidade dominada pelo cristianismo e pela herança colonial que invalida essa possibilidade.

E cria outras, quase absurdas: como quando o estado do Rio de Janeiro, em 2012, abriu 100 vagas em um concurso para professores de Ensino Religioso. Os pré-requisitos? Além de curso superior completo em licenciatura, fazer parte de uma religião. Foram 45 vagas para católicos, 35 para protestantes ou evangélicos, 10 para espíritas e 10 para religiões afro-brasileiras. A “afiliação” deveria ser comprovada com um credenciamento emitido pela autoridade religiosa competente. O caso do Rio de Janeiro revela como, apesar da escolha de confessionalidade ter sido removida da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1997, a ideia se mantém no imaginário brasileiro. E a partir de 2017, em uma decisão duramente criticada, pode ser aplicada sob o respaldo da lei.

Ensino confessional

Em 2017, o STF debateu a questão da possibilidade de se ofertar aulas confessionais nas escolas públicas (em escolas particulares, a modalidade já era permitida). Contrariando diversas organizações a favor da Laicidade no Estado e inclusive grupos religiosos contra o Ensino Religioso, o Supremo decidiu pela permissão do ensino confessional. A decisão agrega lenha à fogueira ao permitir que grupos religiosos possam ofertar suas visões de mundo, sem debate, a estudantes entre 10 a 14 anos – como era, por exemplo, de acordo com a legislação de 1891.

Para Maíra Vida, presidente da Comissão Especial contra Intolerância Religiosa da OAB/BA, a ideia é perigosa. “Me parece que na concepção originária se queria estimular a alteridade, a amplitude cultural. Mas a questão é que temos um paradigma monocultural de conhecimento. Ele se pretende contra-hegemônico, mas na realidade ele pode ser mais um mecanismo de apagamento histórico e cultural. E se isso é uma suspeita, com a decisão do STF há uma confirmação”, comenta.

A ideia não só vai de encontro à perspectiva científica que deve comandar os conteúdos escolares ou à perspectiva de um Estado laico. Ela também é pouco prática. No último Censo do IBGE, em 2010, a pesquisa considerou mais de 40 possíveis crenças, incluindo o ateísmo e o agnosticismo. Apesar de cristãos e evangélicos serem maiorias esmagadoras, 13,2% dos brasileiros não pertencem às duas religiões. No caso do concurso do Rio de Janeiro, por exemplo, as quatro designações escolhidas representam assim apenas uma parte da diversidade religiosa do país. Será possível para uma administração pública apresentar aos alunos a possibilidade de ter aulas com professores de qualquer religião que queiram?

Maíra acredita que não. “Quando se diz que o ensino pode ser confessional, ou seja, o estudante pode escolher por uma disciplina optativa que apresente a visão de uma designação religiosa, sem que tenhamos um profissional que dê conta disso, isso não é funcional. Do ponto de vista prático, não funciona. Pelo menos até existir um projeto para superar os preconceitos. E estamos em um cenário difícil para pensar em um Ensino Religioso não excludente”, opina. No cabo de guerra do Ensino Religioso, o lado mais forte costuma ganhar. A educadora Dai Costa, porém, não deixa de apontar que há chances de luta: “é uma faca de dois gumes. Mas pode ser um divisor de águas. [O Ensino Religioso pode] romper com o racismo religioso e mudar a visão sobre religiões que historicamente foram demonizadas”.