Da Redação*

Publicada no último mês de julho, a mais recente edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública atualiza os números do país sobre mortes violentas e apresenta uma mudança na configuração e na dinâmica do crime no país.

Para entender como os diferentes grupos sociais estão sendo afetados por essas mudanças, qual Brasil está morrendo menos – e qual Brasil continua morrendo muito, a Afirmativa conversou com Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, organização responsável pela pesquisa.

O Anuário aponta uma queda de 5,4% nas mortes violentas intencionais em 2024, o menor índice desde 2012. Mas, ao mesmo tempo, crescem os feminicídios, as mortes de crianças e adolescentes e os casos de violência sexual. Que tipo de leitura isso exige de nós para além da média nacional?

Há uma mudança na configuração e na dinâmica do crime no Brasil hoje, que justifica o fato da população ter na segurança uma das suas principais preocupações. Se é verdade que caem os crimes de rua como as mortes violentas intencionais e roubos, crescem os crimes cometidos dentro de casa e por pessoas conhecidas, como contra crianças e adolescentes e contra mulheres. Temos a explosão dos crimes no mundo virtual, estelionatos e golpes, muito puxada pelo crime organizado. O que antes era eventualmente um roubo, que você tinha o prejuízo do celular, hoje você tem a preocupação que suas informações sejam vazadas, suas contas esvaziadas. Estamos diante de um dilema e a política pública tem dificuldade de se adaptar porque tem questões federativas, de competência, de troca de informações.

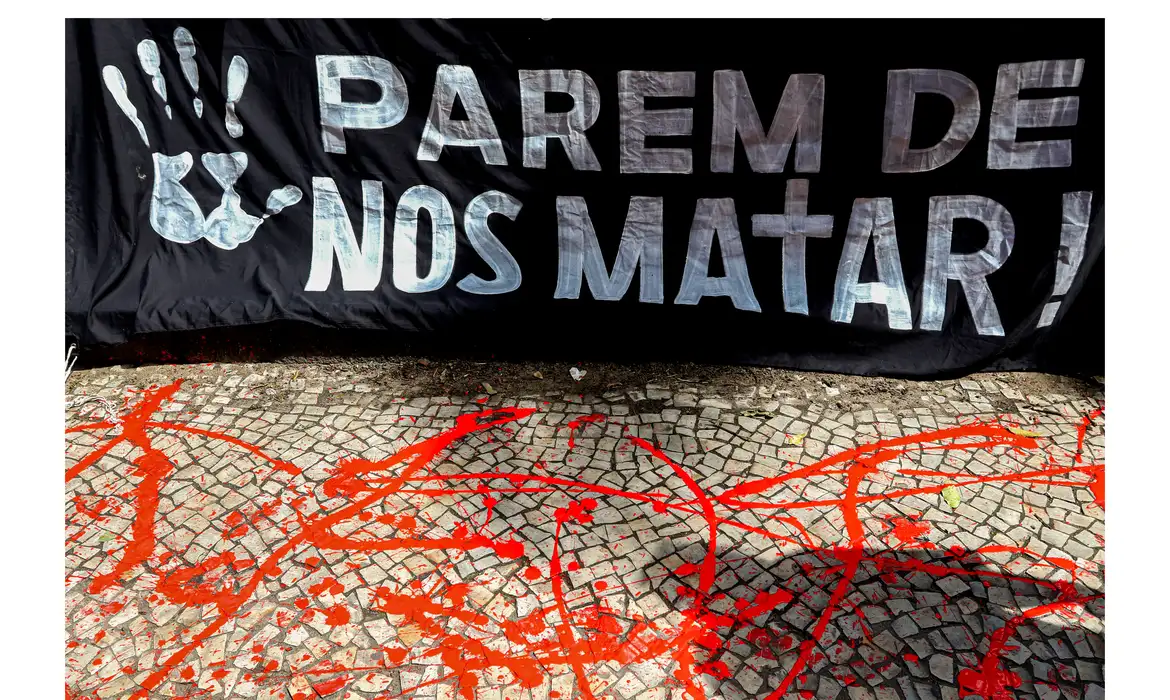

Os dados indicam que 79% das vítimas de mortes violentas intencionais em 2024 eram negros. No caso dos adolescentes de 15 a 19 anos, a letalidade entre jovens negros é 4,5 vezes maior do que entre brancos. Como o Fórum tem interpretado a persistência desse padrão racial?

Mesmo com mudanças nas tendências, ainda existem questões que se mantêm estruturais, como a participação da letalidade policial nas mortes de crianças e adolescentes, que crescem em vez de caírem como a média nacional. Temos os exemplos de Santos (SP) e São Vicente (SP), onde a letalidade policial representou 66,1% do total de mortes violentas internacionais no ano passado, padrões de letalidade policial muito altos, e sobrerrepresentação de negros entre as vítimas. Estamos longe de ter uma marca civilizada da média de mortes, e quem está morrendo continua sendo determinado por diferentes marcadores sociais, como raça, gênero, idade. Revelando que as instituições não estão conseguindo fazer prevenção e ampliar os direitos civis e sociais da população, muito pelo contrário, estão reforçando o racismo estrutural.

Em 2024, o Brasil bateu recorde no número de estupros e estupros de vulnerável. São mais de 87 mil vítimas, ou seja, mais do que o dobro de casos registrados em 2011, sendo a maioria meninas e negras. A que se deve a permanência desse tipo de crime em níveis tão alarmantes?

O episódio do homem que agrediu a namorada com 61 socos no elevador é muito revelador porque nas redes sociais a indignação se dá principalmente por mulheres e esse é o tipo de crime que precisa ser também verbalizado por homens. Temos dificuldade de desenhar políticas públicas, pensar o acolhimento, evitar a revitimização de casos de violência contra a mulher, violência sexual. Fazemos com que essas pessoas sejam atendidas contando o seu drama várias vezes para vários serviços diferentes. Não é necessariamente a falta de equipamentos, mas a ideia de como se coordena o atendimento. É preciso pensar soluções a partir da vítima, porque se não damos respostas burocratizadas, criando serviços que muito pouco conseguem prevenir, ou combater que questões machistas completamente criminosas ainda tenham espaço para serem impostas.

Os crimes contra a população LGBTQIA+ enquadrados na lei do racismo aumentaram 52% em um ano. Mas o próprio Fórum aponta problemas estruturais na coleta e sistematização desses dados, com estados que sequer fornecem informações. O que essa lacuna diz sobre o lugar da população LGBTQIA+ nas políticas públicas de segurança?

Tem um problema de reconhecimento do problema. As violências não podem ser vistas exclusivamente como algo a ser enunciado apenas pelas vítimas. Não são só os negros, as mulheres, a população LGBTQIA+ que precisam falar. A gente precisa criar uma situação onde todos falem do problema e pensem soluções. Se a gente deixar isso como restrito a discursos dos setores afetados, não ganhamos tração suficiente para que se transforme em uma pauta de agenda pública para, portanto, mover o Estado e a sociedade rumo a políticas públicas de prevenção e enfrentamento.

*Publicado originalmente no redeGIFE