O documentário “ACERVO ZUMVI: o levante da memória” foi um dos destaques do Cachoeira Doc

Por Pedro A. Caribé

O peso de assumir-se como negra ainda permeia novas gerações ao adentrar em fazeres e saberes da fotografia e do cinema, duas artes irmãs que constituem as memórias e identidades na Bahia há mais de um século.

O encontro entre as duas, assumidas, costuma ser explosivo, e tem neste trágico fim de 2020 um alento no esperado documentário de 36 minutos ACERVO ZUMVI: o levante da memória, dirigido por Iris de Oliveira, exibido na sessão de abertura e de encerramento do Cachoeira Doc em dezembro de 2020.

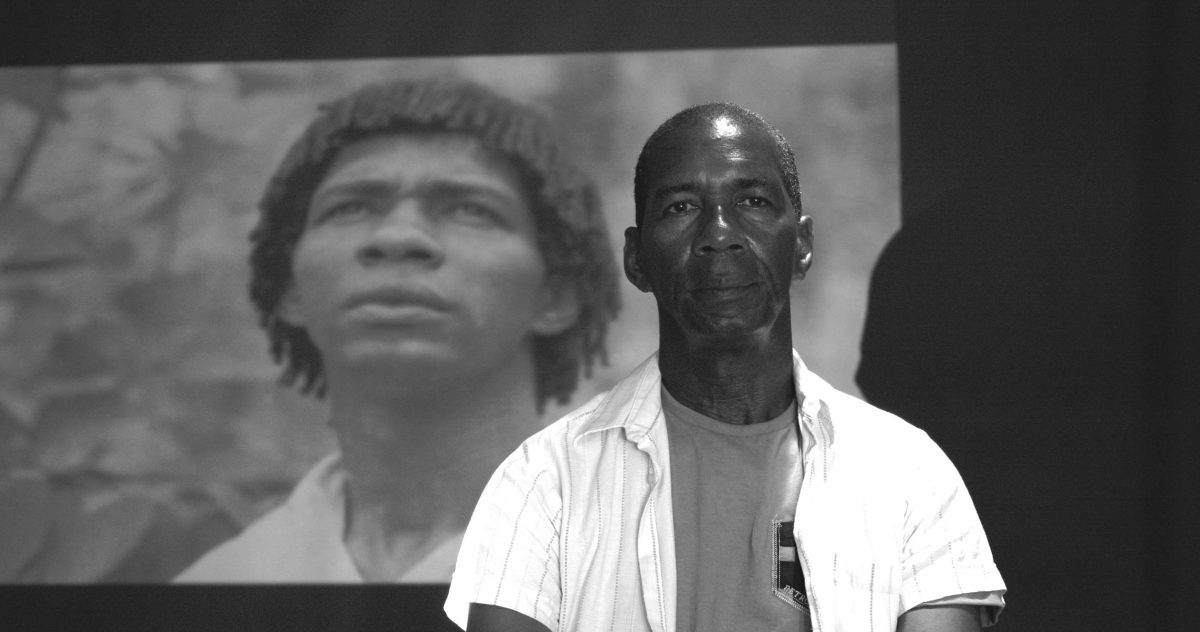

O média-metragem aborda a trajetória de Lázaro Roberto, conhecido como “Lente Negra”, responsável por criar ao lado de dois amigos o Arquivo Zumvi, hoje com mais de 30 mil negativos de fotografias feitas por pessoas negras assentadas na cidade de Salvador a partir do fim dos anos 1970.

Os registros contam a história de movimentos e territórios como a Feira de São Joaquim, a Ilha de Maré, os blocos afros, e o Movimento Negro Unificado (MNU). E, além de preservar, o Zumvi demarca o controle sobre os direitos autorais, não só como e onde as imagens podem ser veiculadas, mas também para terceiros não ganharem fama e dinheiro enquanto Lázaro mantém há anos o material em condições precárias na Fazenda Grande do Retiro.

A obra é esperada porque todos aqueles que acompanham o Zumvi sabem da força do legado liderado por Lázaro, hoje sob auxílio do seu sobrinho, o historiador José Carlos.

Esperada também porque a trajetória da multiartista Iris de Oliveira é acompanhada por um talento e rigor nas suas pesquisas fora do comum, bem como leituras de mundo e sobre si próximas do Zumvi.

Nascida no Rio de Janeiro, viveu a primeira infância em São Gonçalo, e se mudou para Salvador aos 6 anos para virar uma menina de Itapuã. Vinda de escola pública, Iris ousou entrar em uma faculdade de cinema particular e atravessar a cidade para assistir filmes de “arte” na Biblioteca Central no início dos anos 2000. Passou a conviver nos ambientes de um dos setores mais segregados racialmente da vida nacional, aqui na Bahia falseado e ao mesmo tempo explícito para quem convive no dia a dia com a sagacidade de Iris.

Fez seu enfrentamento sem perder a altivez elegante que encanta do Mercado de Santa Bárbara às calçadas de Nova Orleans, com roupas que parecem saídas de um filme noir ou nos posts em redes sociais que misturam pesquisa e amor-próprio.

Iris passou como editora por emissoras de tv, montou séries e doze longas, entre os quais Diários de Classe (2018), Aleluia: o canto infinito do Tincoã (2019), e Maestrina da Favela (2018), de Falani Afrika. Mas sem largar a máquina fotográfica das mãos como um sinal que desejava falar de si e para si, como o mestre Lázaro Roberto já faz há muitos anos.

Nessas duas artes siamesas, na magia e reprodutibilidade técnica, teceu-se parte significativa da história da Bahia desde fim do século XIX, geralmente com pessoas negras como alegorias de pobreza, alegria, atraso ou tradição, sem receber sequer os créditos, quem dirá o dinheiro que circula nos postais e longas metragens premiados mundo afora.

Não significa que pessoas negras não tenham consciência do jogo. Ao contrário, encarou-se a fronteira do total branqueamento, comum na publicidade e televisão, para um regime mais amplo de visibilidade que reafirma o indivíduo e o legado africano que carrega. Assim, muitos atores e atrizes, ou personagens documentais, conseguiram levar as suas subjetividades e ideias ao mundo.

Só que o jogo é no meio de um tabuleiro desalinhado, denunciado nos depoimentos e nos rostos que permeiam o documentário, alguns deles anônimos ou menos conhecidos do que deveriam em vida e no pós-morte, como Jônatas Conceição, Luiz Orlando e Lino de Almeida.

As fotos e o filme são permeados por uma ética e sensibilidade que coloca tais indivíduos como dotados de história, que o ali tem conexão com o passado e futuro, e que suas capacidades se exercem apesar da precariedade nas relações de trabalho, a negação na política, ou a vulgarização dos modos de vestir.

Veja, brancos podem se aproximar de uma linguagem negra ao trazer pontos de vistas e um certo domínio da narrativa que nos faça sentir reconhecidos. Algumas vezes, é doloroso dizer, máscaras negras geram menos incômodos do que máscaras brancas, inclusive no ciclo atual de produções baianas, sob crescimento de documentários de “assunto negro”, que enaltecem intelectuais e artistas, e muitos terreiros de candomblé, permeados por mulheres que tecem o fio da ancestralidade.

Porém há um nível de pertencimento que produz uma linguagem própria com todas suas nuances: estética, política, economia, território, e nos usos da tecnologia. Algo destrinçado no depoimento de Antônio Olavo no filme, um dos pioneiros na articulação entre fotografia e cinema negro no Brasil.

No Levante da Memória não há necessidade de se explicar, se esconder ou mesmo se mostrar nas imagens. Não há incômodo com os rastros de branquitude deixados costumeiramente. É tudo dito de forma direta e sofisticada, como ao fazer referências e releituras de obras clássicas do cinema baiano, como Um Dia na Rampa (1955), de Luiz Paulino dos Santos, quando a câmera adentra nos cestos de palhas.

Iris já atingiu um patamar pouco comum no cinema, inclusive no acerto da equipe, que tem a preciosa trilha sonora de Mahal Pita e Leonardo Mendes, com a participação de Gilberto Santiago.

Não é nenhum incômodo para ela, e para a nossa geração, ter ciência que Lázaro e aqueles que vieram antes estão além. Eles teceram um território capaz de dar vida e legitimidade às suas ideias e obras que fazem do si o nós organicamente.

A partir desse senso coletivo gerações conseguiram nos fazer ir para o desde fora, das universidades, financiamentos culturais, festivais de fotografia ou cinema, e por aí vai.

A operação com fluxo contrário pode trazer seus benefícios, desde que se mantenha no tabuleiro de um jogo desalinhado, como é o caso do cinema que não expande a sua linguagem com a comunidade negra na distribuição e exibição.

E aqui, não há juízo moral, e sim desafio de ir ao encontro do que a pesquisadora e militante Ana Célia Silva externou em áudio para José Carlos após assistir ao filme:

“Tem que passar no cinema, rapaz. Se Luiz Orlando fosse vivo a gente ia passar nos bairros, ia passar na rua, ia passar no Pelourinho ali em cima daquele palanque, ia passar em todos os lugares, ia passar em todas as igrejas, ia passar na Rosário dos Pretos. Ia não. Vamos passar!

Diga a Lázaro que mandei um grande abraço, a beleza com quem falou do meu irmão [Jônatas Conceição]. Passei para meus irmãos do sul e sudeste, passei para Camila, passei para todo mundo, parabéns”.

São estes os territórios que podem fazer deste filme parte de um levante que pipoca todos os dias em comunidades negras como a cidade de São Félix, após o assassinato do jovem Davi Miranda de 22 anos por policiais militares, enquanto o filme era exibido pela primeira vez em plataformas virtuais.

Levantes que se separam devido às seculares pontes de ferro que nos impedem de chegar às grandes avenidas, universidades e telas desse país.

…

Ficha técnica:

Direção, Roteiro e Montagem: Iris de Oliveira

Com: Lázaro Roberto, José Carlos Ferreira, Antônio Olavo

Produção: Produtora Executiva: Dayane Sena. Direção de Produção: Daiane Silva

Fotografia: João Tatu

Som direto: Gabriela Palha. Trilha Sonora: Mahal Pita e Leonardo Mendes / Gilberto

Santiago. Finalização de Som: David Aynan

Pesquisa: Lázaro Roberto, José Carlos Ferreira

Financiamento: Edital Setorial do Audiovisual (2019) do Fundo de Cultura do Estado da Bahia (FCBA).