Por Andressa Franco

Entre os anos de 2017 e 2023, a parcela 0,1% mais rica do Brasil viu a renda crescer em uma velocidade cinco vezes maior que o restante dos brasileiros. Nesse período, a renda dessas 160 mil pessoas cresceu 6,9%, enquanto a média de crescimento nacional ficou em apenas 1,4%. Assim, a fatia da riqueza nacional concentrada nesse grupo subiu de 9,1% para 12,5%.

Esses números, levantados pelo FiscalData, mostram o aumento da concentração de renda, e nos lembram de que ainda não avançamos o suficiente na reforma tributária, que poderia ser instrumento de justiça reparatória, ao invés de reforçar privilégios.

Nesse debate, as vozes das mulheres negras ainda não estão sendo ouvidas. Há um sentimento difuso – mas persistente – de que essa conversa “não é pra gente”. E isso não é casual. Mulheres negras, que historicamente sustentam esse país com seu trabalho, foram sistematicamente excluídas das discussões sobre política econômica.

Embora estejamos no centro das consequências, seguimos à margem das decisões. Não nos sentimos parte da conversa, quando, na verdade, somos o ponto de partida. Nós que sentimos, no orçamento doméstico apertado, na ausência de serviços públicos, na lógica injusta da tributação, os efeitos concretos desse sistema. E ainda assim não temos influência no que tange as principais decisões a serem tomadas nesse debate, onde são nossas vidas, a dignidade das nossas famílias e um sistema tributário mais justo para toda a população, que está em jogo.

Mesmo sem necessariamente dominar os jargões da política econômica, do universo das taxas e siglas, essas mulheres são especialistas na administração de orçamentos miúdos. Sabem como ninguém o que é a indignação diante do absurdo.

Foi pensando nessas mulheres, que o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e a Afirmativa se uniram na produção do Guia Desigualdade no Bolso – Justiça Fiscal para Mulheres Brasileiras. Envolvida por crônicas, um dos grandes méritos da publicação é tornar acessível um tema que estrutura o cotidiano, mas que nos é negado enquanto espaço de reflexão crítica e ação política.

A partir dessa inquietação, buscamos em nossos próprios repertórios o ponto de partida para a construção de três personagens.

Antônia, Neide e Adriele reúnem três gerações que cruzam migração, trabalho precário, cuidado e ação coletiva. Antônia, trabalhadora rural do Pará, convive com problemas respiratórios derivados da exposição ao mercúrio e uma aposentadoria que mal cobre remédios; sua filha Neide, técnica em enfermagem, sustentou a família entre trabalhos precarizados e a dependência de políticas sociais; e Adriele, jovem mãe solo e estudante universitária por cotas, navega a vida estudantil e a maternidade enquanto compreende, na prática e nos estudos, como a economia e a tributação golpeiam mulheres negras. Essas três vozes sintetizam as marcas intergeracionais da injustiça fiscal que o Guia busca tornar visíveis.

Para dar corpo, fala e pensamento a cada uma delas, eu fiz um exercício anterior: sair de casa. Me aproximei das minhas mais velhas, vizinhas, amigas. Perguntei: o que é justiça tributária para você? Conversei com Margarida, costureira de 67 anos. Sônia, trabalhadora doméstica de 45 anos. Fátima, pedagoga e professora de reforço escolar, de 57 anos. E Luana, jovem de 27 anos formada em gestão cultural, que trabalha como vendedora no comércio. Uso aqui nomes fictícios para preservar suas identidades.

Já adianto: nenhuma delas desconfiava que, proporcionalmente, os impostos cobrados no Brasil, recaem mais pesadamente sobre as mulheres negras. No fundo, elas sempre souberam que algo estava errado, mas não sabiam como nomear.

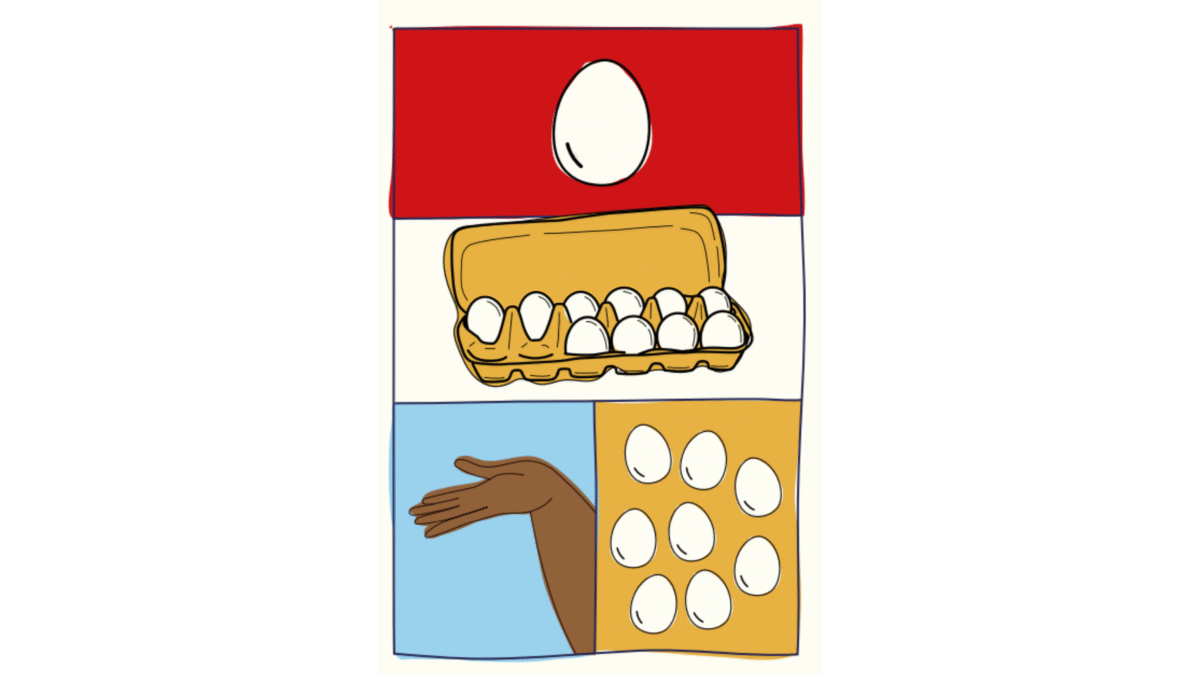

Como elas me disseram que nem sequer sonhavam com essa realidade, comecei a compartilhar os exemplos que iríamos usar no Guia. Como o da caixa de ovos. É assim: cada pessoa deveria contribuir com ovos para fazer um bolo. Mas enquanto a mulher negra tem apenas dois ovos e entrega um — ficando quase sem nada — a família rica com uma dúzia oferece dois e segue com 10 ao seu dispor. O bolo é como o orçamento do governo, mas quem é pobre acaba contribuindo muito mais, proporcionalmente.

“Nunca tive essa percepção, porque quando a gente vai ao mercado, só quer comprar o que tá precisando pra dentro de casa. Sabendo disso agora, além de ficar indignada, você para pra pensar que é que nem aquela música: o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É tipo assim, eu vou sair pra trabalhar agora, passar oito horas atendendo milhões de pessoas, ouvindo um monte, mas o meu patrão uma hora dessa tá na piscina aquecida dele por um trabalho que eu tô fazendo daqui”, disse Luana, a jovem de 27 anos que trabalha como vendedora.

Quem já teve acesso ao Guia sabe que essa fala virou trecho de uma das crônicas. Nossa personagem desabafa ao olhar suas notas fiscais e descobrir que quase 1/3 de tudo que consumia de alimento e roupas, vai para impostos. E a indignação mais aguda de todas, é que se somos mulheres negras, a maior parte da população do país, e somos nós quem mais consumimos itens tributados, por que os serviços públicos não nos alcançam?

Margarida, a costureira autônoma, me disse o seguinte: “No jornal eles até mostram aqueles gráficos, entendemos que sempre os mais pobres estão pagando mais. Quem primeiro sabe que o preço de qualquer item da cesta básica aumentou, é a trabalhadora. Essas pessoas que não sentem o pagamento dos impostos, na maioria das vezes, não são nem elas que vão no mercado, mas sim a pessoa que trabalha na casa.”

Ela, como autônoma, sente cada centavo, e reclama da dificuldade em acessar crédito. Enquanto grandes empresas têm dívidas bilionárias e seguem funcionando, empreendedoras negras têm seus negócios inviabilizados por desconfiança do sistema.

Fátima, professora, foi mais longe. “A verdade é que essa cultura de exploração vem desde nossos antepassados, durante o período de escravização. O fato de pagarmos mais impostos proporcionalmente só prova que seguimos tendo nosso trabalho explorado até hoje. Quando os serviços públicos funcionam minimamente, não é porque o governo nos deu, nós estamos resgatando o que já pagamos e muito caro.”

Não satisfeita, eu quis entender também se elas estavam acompanhando o debate sobre a reforma tributária nos jornais. A resposta, mais uma vez, foi unânime: não. Por sobrecarga, falta de tempo, por não se sentirem incluídas. “Eles conversam entre eles”, me disseram. E é verdade. O debate sobre economia é como um clube fechado, um bonde andando, se você não acompanha desde sempre, você não vai conseguir começar agora.

O tema é tecnicizado e elitizado. Fala-se em PIB, déficit, carga tributária e taxa Selic, sem explicar o que isso significa no prato de comida, no ônibus atrasado, na falta de remédio no posto. Justiça fiscal aparece desconectada da desigualdade racial e de gênero.

“No Jornal, eles falam para os deles. A maioria de nós não assiste muitas vezes até por falta de tempo, com as rotinas aceleradas, o trabalho de casa, e esses jornais não fazem esforço para se comunicar de maneira popular. Até que ponto a gente sentiu essa reforma?”, questiona Margarida, a costureira.

E como jornalista, não posso deixar de observar como a grande mídia se omite. Sob o véu da imparcialidade, muitos veículos naturalizam o discurso da austeridade, da contenção de gastos. Defendem a impossibilidade de acabar com a escala 6×1, sob o falso argumento da sustentabilidade fiscal e do estímulo à economia, como se fossem questões de interesse público, quando na verdade estão a serviço da manutenção do status quo. E sabemos: quem financia esses veículos são os mesmos que quase não pagam impostos.

Sônia, trabalhadora doméstica, respondeu assim: “Não vou te mentir que no jornal eu sou péssima… Não dá pra entender nada que falam. Eu mesma não sabia de nada sobre esses impostos. Mas sei que me junto com as minhas vizinhas para conseguirmos desconto no mercado comprando em quantidade.”

Esse relato inspirou outra crônica. Quando uma das colegas da jovem Adriele, que estuda economia, comenta que um grupo de mulheres negras do seu bairro se organizava em torno dessa prática. Não por acaso, a filha de Sônia é uma das muitas Adrieles desse país. Ela tem 20 anos, estuda administração, e pensou em levar o Guia para a faculdade, onde mesmo na aula de economia, o tema nunca foi abordado.

No fim da nossa conversa, Dona Sônia estava com uma outra expressão, já tomada pela indignação do assunto enquanto cuidava do almoço. Antes de se despedir de mim, falou: “A gente, a população negra, não tinha que pagar imposto nenhum. Quem deveria pagar mais é quem tem mais. E eu já ouvi inclusive que mulheres negras ganham ainda menos que o homem negro. Sendo que além de tudo a gente ainda trabalha dentro de casa, que é um trabalho que nunca acaba. Se a gente tiver posse dessas informações, a gente fica mais ligada.”

Eu fiz uma última pergunta a elas: o que diriam para as autoridades responsáveis por definir e votar a reforma tributária? Com muita serenidade e resignação, Luana, a mais jovem entre as que eu ouvi, me disse: “Tem coisas que a gente só entende na pele. Mas eles têm consciência das coisas, já sabem de toda a desigualdade, apenas agem como se desconhecessem. Não adianta falar. Porque eles fazem o que é benéfico pra eles.”

Já Margarida, a costureira, a mais velha entre as que eu ouvi, me deu um contraponto esperançoso. “Se é tão urgente cortar gastos, por que não cortam os gastos deles? Eu queria vê-los por apenas um mês vivendo com o salário mínimo. Eu fiquei doente na pandemia porque tinha que sair pra trabalhar. Nesse tal de corte de gastos, cortaram os gastos deles durante a pandemia? É o que eu perguntaria. A corda só arrebenta do lado mais fraco, é verdade. Mas a esperança é a última que morre. E a gente não pode ficar de braços cruzados esperando ela morrer.’”

Eu voltei para casa igual a Adriele, personagem das crônicas, pensativa no transporte durante o caminho. Em casa, minha mãe reparou. “O que foi que tá assim?”. E eu contei pra ela como passar um dia inteiro conversando sobre esse tema com essas mulheres, faz a gente desanimar de mudanças reais nas estruturas que regem o nosso país.

E ela me questionou: “Você não me disse que nenhuma das mulheres que entrevistou tinha a menor ideia dessa realidade em questão?” Eu disse que sim, e ela tornou a questionar: “e você não me disse que queria que as pessoas tivessem direito a se indignar?” Eu concordei mais uma vez, e ela concluiu: “pois então minha filha, você indignou não apenas quatro mulheres, mas pelo menos quatro famílias.”

No fim das contas, acho que ela tem um pouco de razão. Fátima, a pedagoga, quando terminamos nossa conversa, refletiu sobre a importância de trabalhar esse assunto nas escolas. “Quando eu contei pro meu marido que vinha conversar com você sobre esse assunto, ele achou que esses dados eram todos inventados e que todo mundo paga imposto igual. É muita desinformação. Mas eu vejo na sala de aula que quando a gente fala das vacinas, por exemplo, as crianças levam esse assunto pra casa e as famílias confiam e entendem. Esse assunto é tão urgente quanto.”

O que essas mulheres ensinam, é que se quisermos nos conectar com as nossas, não podemos ser como mais um telejornal, conversando dentro de uma bolha.

Ao que tudo indica, precisamos repetir o óbvio: é direito das pessoas estarem bem informadas. A comunicação é um dos princípios centrais da democracia, não à toa, mas porque se não estamos bem informadas – especialmente na era da epidemia das informações – não podemos participar do debate público de maneira qualificada, e, principalmente, exigir a reparação que nos devem. Quando a gente transforma justiça fiscal em crônicas, história em quadrinhos, ou em analogia à caixa de ovos que seja, não estamos simplificando, mas democratizando. Porque se a informação não pode ser entendida pelo povo, ela não serve à democracia.

Acesse a cartilha na íntegra aqui.