No jornalismo, como contar a história pela vida e não pelo corpo tombado?

Por Mariana Gomes

No cenário da pandemia do coronavírus COVID-19, em que notamos mais uma vez o racismo como linha de decisão de quem morre, com pessoas não tendo oportunidade de escolher entre manter o isolamento social ou seus empregos, se esgarça uma questão a cada notícia dada: depois da publicação e da conversão da visibilidade em lucro e/ou prestígio, o que fica?

Neste dia da trabalhadora doméstica (27 de abril), que marca a luta pela dignidade empreendida por mulheres negras, vamos nos debruçar em duas histórias noticiadas em momentos históricos diferentes e refletir na agência de mulheres negras como propositoras de um novo pacto civilizatório sobre as responsabilidades em torno das narrativas jornalísticas.

No dia 19 de março deste ano, foi noticiada a primeira morte pela infecção do COVID-19 no Rio de Janeiro. Tratava-se de uma senhora de 63 anos, trabalhadora doméstica que contraiu a doença porque a empregadora se deu o luxo de não informar que estava infectada. Nas pesquisas que fizemos, não conseguimos encontrar nome ou foto de nenhuma das personagens desta história. Ainda sim, só com endereço e profissão identificados de nossa protagonista, conseguimos elaborar a pergunta que vai nos orientar nesse texto: No jornalismo, como contar a história pela vida e não pelo corpo tombado?

Vamos então para a primeira história, em que destacamos a relação entre patroa e trabalhadora doméstica para pensar nesta questão. [Aviso de gatilho: feminicídio, violência sexual]

—

No dia 16 de fevereiro, um pouco antes do carnaval, foi noticiado o feminicídio contra Jéssica Santiago dos Santos. Enquanto trabalhava como empregada doméstica numa casa, localizada na Barra, bairro de Salvador (BA), a jovem foi violentada pelo neto da contratante, Denilson Israel dos Santos Santana, autor confesso do crime. Ele foi descrito, por populares que conviviam no prédio onde a violência ocorreu, como uma pessoa violenta e um usuário de drogas que havia deixado um centro de reabilitação alguns dias antes.

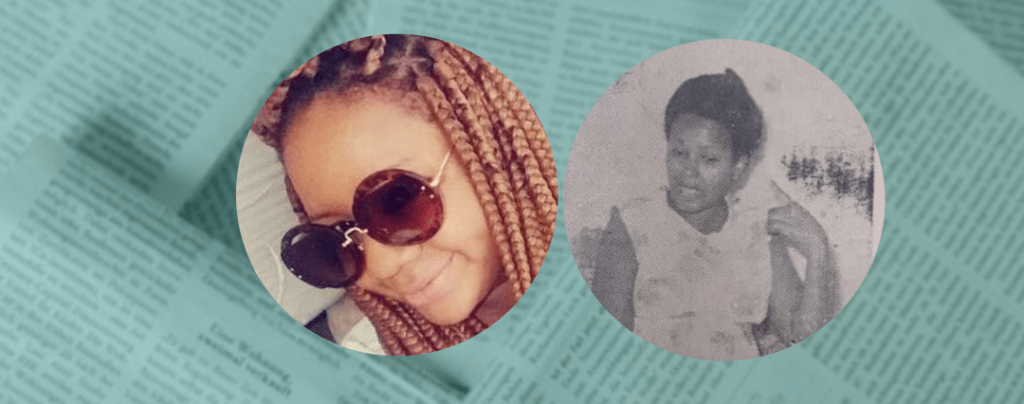

Destaco a dificuldade em começar a contar a história de Jéssica pela vida, partindo da notícia. Entretanto, nos faço o convite ao esforço de reconhecer mais que a trajetória do corpo. Os entes queridos de Jéssica Santos são aqueles que podem nos contar ainda hoje sobre seus caminhos, de sua subjetividade.

Enquanto jornalista em formação e longe de afirmações capacitistas e que concordem com as narrativas da “guerra às drogas”, é preciso perguntar: o que leva um homem branco, com transtornos psiquiátricos, se sentir no direito de violentar uma mulher negra, durante seu turno de trabalho como empregada doméstica? Quais instâncias de poder, em gênero, classe e raça, influenciam na subjetividade e, consequentemente, na ação?

Trabalhos memoráveis como o da professora Maria Aparecida Bento nos fazem compreender as estruturas de opressão, perpetradas institucionalmente e estruturalmente também implicam na condição psicossocial da branquitude. Do lado de cá do jornalismo, pergunto: como é que se passou por cima de tudo isso durante o texto?

Particularmente, depois dessa notícia fiquei com uma sensação de impotência, o que provavelmente Jéssica sentiu também num outro nível. Sei que outros profissionais da comunicação também ficariam. Contudo, fora especulação, apreender a vida depois de uma morte violenta é desafio na disputa por narrativas. Trago então à memória a história de Ethel Brown, para que possamos pensar em outro cenário.

—

Há quase 50 anos, em 1961, outro caso envolvendo a relação trabalhadora doméstica – patrão aconteceu na Barra/Graça. Entretanto “empregada negra feriu patroa branca”, assim noticiava o jornal A Tarde. Os arquivos a seguir foram encontrados no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, com referências no livro “O poder da cultura e a cultura no poder: a disputa simbólica da herança cultural negra no Brasil” (EDUFBA, 2005) de Jocélio Santos.

Quem circula ainda hoje na região, percebe a relação dos moradores com trabalhadores do bairro. De um lado, uma branquitude anciã, vivendo em prédios e ruas nomeados em homenagem ao Brasil colonial – Mansão Graça Imperial, Avenida Princesa Isabel. De outro, trabalhadores, majoritariamente negros, que trabalham nos estabelecimentos, onde chegam cedo nas linhas de ônibus que atravessam a cidade – linhas Paripe-Barra, Periperi – Campo Grande.

Chegando mais perto dos recortes que estão em edições dos jornais A Tarde e Diário de Notícias, de 1961 e 1963, o enquadramento das notícias demonstram o racismo que opera dentro do jornalismo, através de termos como “preta voluntariosa” ou relativizado a violência que a patroa, uma mulher branca, desferiu contra Ethel, que agiu em legítima defesa.

A instituição jornalística não é em si homogênea, bem verdade. São diversas motivações, modelos de negócio e discursos que convergem dentro da prática institucional. Contudo, na normalidade noticiosa era e continua sendo naturalizado a violência contra uma empregada doméstica por parte dos contratantes, como percebemos nas outras duas histórias. Por isso o revide de Ethel Brown foi noticiado como um ultraje a tal ordem das coisas de uma sociedade com passado e resquícios escravistas como a nossa.

Mesmo com os problemas na cobertura noticiosa, fazendo um exercício de análise, percebemos da vida de Ethel um pouco de sua relação familiar, sua articulação política com governantes baiano, a indicação de que era uma mulher independente e que colecionava experiências em territórios diferentes, em suma, sua iniciativa frente a vida. E isso muda tudo!

—

Partir da compreensão da agência de Ethel ou das outras personagens que destacamos faz com que percebamos a vida nas entrelinhas das notícias publicadas. Nas entrelinhas, encontramos a agência de Jéssica na luta para proteger-se da violência e como a senhora que faleceu em decorrência do COVID-19, todas as três produzem vida através de sua labuta cotidiana.

É provavelmente por aí, treinando nossos sentidos para que a vida não fique escondida na pauta, que podemos encontrar uma solução para a nossa pergunta orientadora. Podemos e devemos, enquanto mídia negra ou mídia – branca – tradicional narrar essas histórias por versões que não invisibilizem ou criminalizem a ação de trabalhadoras domésticas com trajetórias distintas. Requer exercício constante de repensar nossas propostas que caminham pelo outro lado da margem sensacionalista.

Relembramos que para jornais e revistas, notícia é em alguma medida, produto. É através dela que se paga a folha de funcionários e a credibilidade se confere aos veículos. Guardada as proporções entre a estrutura racista da mídia – branca – brasileira e as iniciativas de mídia negra, assim como as mudanças estruturais que a sociedade da informação apresenta às subjetividades, precisamos reafirmar no trabalho diário compromisso com as implicações éticas em noticiar os fatos.

As notícia que vimos aqui representam cenários extremos. Frente à nossa questão, não há um caminho simples em que substituir estereótipos negativos e histórias tristes pelo contrário positivo vá resolver. E é isso que nos ensinam as mulheres negras aqui, com suas percepções complexas da realidade por meio do seu status de estrangeiras de dentro* das relações sociais dentro do racismo, do sexismo e do capitalismo. Nas visibilidades que compõe nossa profissão, “é preciso que produzamos outra ortografia do visual, com novas regras que possam acolher a pluralidade do universo”, como escreve professora Dr. Rosane Borges em torno do imaginário e da política.

Da vida – que é maior que qualquer teoria e talvez fuja inevitavelmente da representação, naturalizar a sensação de angústia que nos toma na hora da notícia é um tiro em nossa própria humanidade. Na medida que nos questionamos sobre quanto de vida deixamos escapar entre leads e deadlines, poderemos agir, como trabalhadores da comunicação, contra os enquadramentos mórbidos, pois antes da intromissão do racismo, do machismo e do capitalismo, de Jéssica Santos a Ethel Brown, todas são protagonistas de histórias-vida plenas.

* Conceito desenvolvido pela socióloga afroamericana Patrícia Hill Collins. Segundo suas pesquisas, as ciências sociais subestimam mulheres negras em sociedades colonizadas, como a dos Estados Unidos. Contudo, as mulheres negras partem de uma visão complexa do mundo que as institui um status de “outsider within” (estrangeiras de dentro), agindo dentro das estruturas racistas e machistas que vivem.