Por Luana Miranda e Patrícia Rosa

Na data em que celebramos o Dia do Orgulho LGBTQIA+, em 28 de junho, é necessário refletir sobre a realidade da comunidade no Brasil. A data rememora a histórica Rebelião de Stonewall, ocorrida em 1969, em Nova York (EUA), quando pessoas LGBTQIA+ resistiram à violência policial em um dos poucos espaços seguros para expressarem suas identidades, em um levante que se tornou um marco do movimento contemporâneo.

Passados 56 anos, a luta por liberdade, dignidade e o direito à vida ainda é latente. Quando se trata das mulheres negras LBTI, a busca pelo Bem Viver se confunde com o direito de existir. É nesse contexto que se colocam às urgências de reparação histórica e visibilidade.

De acordo com o Observatório de Mortes e Violências LGBTI+ no Brasil, em 2023 foram registradas 230 mortes violentas dessa população, com maioria de notificações entre homens gays, mulheres trans e travestis. Os dados apresentados pela pesquisa não apenas evidenciam a violência sofrida por homens gays, mulheres trans e travestis, mas revelam também a ausência de informações sobre o real cenário vivenciado por mulheres lésbicas e bissexuais negras. As subnotificações da LBTfobia são sintomas da invisibilidade da comunidade para o Estado brasileiro. Subnotificação é a não contabilização ou o registro incompleto de ocorrências em dados oficiais, o que resulta na ocultação da realidade vivenciada pelos grupos vulnerabilizados.

Uma amostra dessa realidade está nos dados do Lesbocenso Nacional, que revelou que 78,61% das mulheres lésbicas no Brasil já sofreram algum tipo de lesbofobia. A pesquisa ouviu mais de 25 mil mulheres de todas as regiões do país, das quais 33,55 % se identificam como negras.

Joana Bennus, bissexual e ativista do Odara – Instituto da Mulher Negra, analisa que a ausência de compromisso do Estado na produção de dados oficiais sobre a LBTfobia no Brasil compromete a formulação de políticas públicas e contribui para a contínua exposição dessas mulheres à violência.

“A gente não tem nem a garantia do Estado de que essas mortes serão contabilizadas. Fica muito difícil vislumbrar a possibilidade de Bem Viver se a gente não é nem considerada enquanto esse lugar de humanidade, de cidadania.”

Como resposta política, foi lançado no último dia 16 de maio, durante a abertura da 12ª edição do SENALESBI – Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais, em Curitiba (PR), o Comitê Impulsor Nacional das Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Intersexo (LBTI). O comitê articula mobilizações rumo à Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, marcada para o dia 25 de novembro. A marcha tem o intuito de levar 1 milhão de mulheres negras para as ruas de Brasília, entre elas as LBTIs negras. Um espaço de incidência política que reconhece, afirma e respeita a diversidade sexual e de gênero.

Sobre a importância da criação do Comitê Impulsor Nacional das Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Intersexo (LBTI) para a Marcha das Mulheres Negras, Heliana ressalta, “é preciso ouvir que nós, lésbicas, bissexuais e travestis, também somos discriminadas, que passamos por racismo todos os dias.”

Há experiências comuns de violências sociais que aproximam as frentes de lutas dessas mulheres. Entretanto é fundamental reconhecer as especificidades de cada vivência. Joana Bennus ressalta a necessidade de ampliar a escuta para as diferentes pautas dentro das comunidades, de modo que as alianças sejam construídas com respeito às diferenças e atenção às demandas de cada mulher LBTI.

“É importante que exista esse diálogo mais amplo. Precisamos de uma escuta ativa, para que essa aliança seja feita sem achar que tudo que vale para a lésbica, vale para a bi. Não é necessariamente sobre isso, mas quando nos ouvimos, esses processos se intercruzam”.

Interseccionalidade e a luta por Bem Viver

Reparação e o Bem Viver é a encruzilhada em que o mês da visibilidade LGBTQIAP+ e a Marcha das Mulheres Negras se encontram. As mulheres negras lésbicas, transexuais e bissexuais são afligidas pelo preconceito derivado dos variados recortes sociais em que estão inseridas. Esse fenômeno é conhecido como interseccionalidade. Ou seja, uma mulher negra da comunidade LBTI sofre pelo racismo, sexismo, machismo e pela LBTfobia.

“Quando a gente denuncia o estupro corretivo, a violência familiar, nos espaços de educação, todas essas violências, ao pensar no processo reparativo, estamos juntas”, afirma Joana, ao abordar a importância de agregar as lutas da comunidade à Marcha das Mulheres Negras.

Falar sobre reparação é refletir os impactos de quase 400 anos de escravidão, violências históricas e injustiças que este sistema ainda gera na população negra. Para além da luta diária contra essas opressões, outras mudanças são cruciais, como o direito à educação, saúde, à cidade e à cultura.

Heliana Hemetério, ativista negra e lésbica, representante da Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras Feministas (Candaces), entende o Bem Viver como um direito amplo, coletivo e profundamente marcado por justiça social e reconhecimento: o direito ao envelhecimento e ao afeto.

“É preciso voltar àquele momento de andar nas ruas em segurança. Sem ter a ‘bala perdida’, sem ter a polícia dando geral na juventude, sem chorar por um filho morto”, enfatiza Heliana.

A sociedade pautada pelas mulheres negras LBTI é a garantia não só da sobrevivência, mas de que elas tenham projetos de vida e futuro, e de que o Estado não assuma a posição de algoz, mas seja articulador de ferramentas para a garantia e manutenção de direitos.

Viver além da estatística: a urgência de reparação para a comunidade trans

A transfobia impacta as pessoas trans e travestis em múltiplas dimensões da vida cotidiana. Apesar da subnotificação ser uma realidade global, os dados disponíveis revelam um cenário alarmante no Brasil: o país lidera, pelo 17º ano consecutivo, o ranking mundial de assassinatos de pessoas trans. Segundo o relatório Transrespect vs. Transphobia, de 2023, foram registradas 241 mortes no país, o maior número absoluto entre todos os países monitorados.

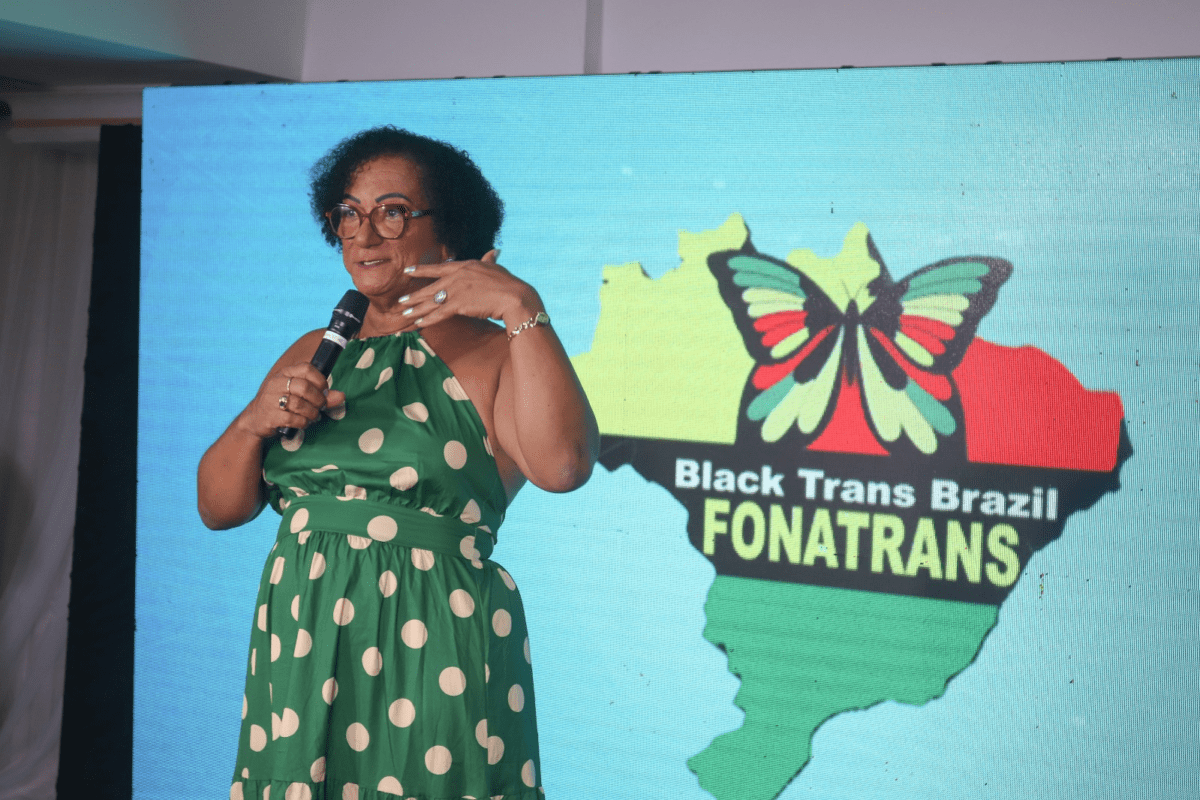

A ativista e fundadora do Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros (FONATRANS), Jovanna Baby, afirma que o crucial objetivo do movimento é a reparação para todas as mulheres negras. “Nós nem pensamos em lutar por melhoria de vida, nem pelo Bem Viver. Porque nós não temos sequer o direito a viver, nesse país que nos utiliza sexualmente, mas nos mata por hipocrisia, para que seus desejos não sejam revelados.”

Segundo a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil gira em torno dos 35 anos. A Marcha das Mulheres Negras tem sido, para muitas, um espaço de denúncia e reivindicação do sonho coletivo do direito à vida plena.

A transfobia também atinge profundamente o direito à educação. Dados da ANTRA de 2022, apontam que 70% da comunidade trans não concluiu o ensino médio, e apenas 0,02% chegou ao ensino superior.

Embora algumas universidades estejam adotando ações afirmativas, a política ainda é limitada e sem respaldo legal nacional. Não há, até o momento, uma lei federal que garanta cotas em todas as instituições de ensino superior para pessoas trans.

Para Jovanna, discutir reparação passa necessariamente por garantir o direito à educação, um direito historicamente negado. “É preciso entender que as cotas trans universitárias são um privilégio para pessoas trans que conseguiram viver. Aos 12 anos somos expulsos de casa. E essas pessoas trans, que desconhecem a palavra ‘transição’, não têm direito à escola, à saúde e nem ao mercado de trabalho.”

O debate sobre Reparação e Bem Viver para a comunidade LGBTQIA+ precisa considerar, de forma central, a sobrevivência e o direito básico de existir no Brasil. É sobre justiça, mas também sobre futuro.

Trabalho, garantia de vida e dignidade

O isolamento social que atinge as mulheres negras da comunidade LBTI impacta as condições de vida de inúmeras formas. Um exemplo disso é o acesso e a permanência em ambientes de trabalho. O Brasil hoje vive em um cenário onde 61% das pessoas LGBTQIA+ já sofreram discriminação no mercado de trabalho, de acordo com a pesquisa realizada pela plataforma #VoteLGBT e pela Box1824.

Além disso, as mulheres negras enfrentam as maiores taxas de informalidade no país e recebem os piores salários, chegando a ganhar cerca de 60% a menos que um homem branco, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE, 2023/2024).

Luciana Brasil, mulher negra, lésbica e CEO da Odé Produções — produtora audiovisual do Recôncavo da Bahia — denuncia as dificuldades do ambiente de trabalho para mulheres que não desempenham a chamada “feminilidade”.

“Era muito difícil antes de empreender, porque eu tinha que me enquadrar, usar salto e maquiagem. Isso fez com que eu circulasse, e a minha permanência nas empresas onde trabalhava sempre foi muito curta.”

A consequência de não ter direito a um trabalho regular e de qualidade impacta diretamente a vida financeira, emocional e até mesmo o direito ao descanso. “Eu trabalho desde os 12 anos de idade e nunca tinha tirado férias. Porque eu ia passando de um trabalho para o outro, passava seis meses em um, nove meses em outro. Nunca passei um período onde me concederam férias”, lembra Luciana.

Uma transformação radical por garantia de direitos

O caminho para Reparação e Bem Viver para a comunidade LBTI negra não é simples e requer a junção das vozes das comunidades lésbica, bissexual, transexual e travesti. A construção coletiva da Marcha das Mulheres Negras é um posicionamento político diante das violências e invisibilidades às quais essas mulheres foram, e seguem sendo, expostas ao longo dos anos.

“Precisamos pensar uma transformação radical que nos acolha de fato, considerando raça, gênero, sexualidade, classe, território e corporeidades, que se manifestam de formas distintas. Como já dizia Audre Lorde: ‘Eles não esperavam que sobrevivêssemos’. Falar ou não sobre essas violências já é um posicionamento político”, finaliza Bennus.