Bruna Rocha

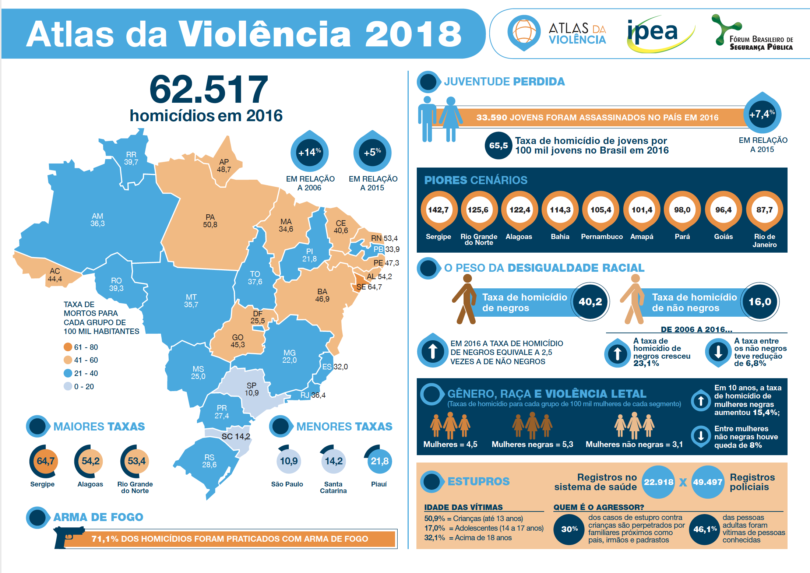

O Brasil não superou as marcas da ditadura militar e da escravidão. De um lado: um modelo de segurança pública militarizado, uma polícia treinada para encarar pretos e pobres como inimigos, territórios devastados pelo crime organizado e pela ausência de políticas públicas, o encarceramento como um negócio, e uma política de drogas fracassada. Do outro: mães de família, mulheres negras, tendo que dar conta da dor de perder seus filhos, lidar com as violências doméstica e institucional, muitas vezes solitárias em sua caminhada por justiça. O racismo é uma cultura materializada no genocídio: uma média de 23.100 jovens negros morrem no Brasil todos os anos, um número muito superior a países em situação de guerra civil (dados do Mapa da Violência 2015 – Júlio Jacobo Waiselfisz). De acordo com o Atlas da violência de 2018 (Ipea e Fórum Brasileiro de Segurança Pública) em um período de uma década, entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%, enquanto que no mesmo período, a taxa entre os não negros teve uma redução de 6,8%.

As vítimas do genocídio têm sua condição de humanidade e cidadania expropriada pelo Estado, que naturaliza a morte destes jovens de acordo com sua condição socioeconômica, território, cor, sexualidade ou envolvimento com atividades em conflito com a Lei; suas famílias e ciclos sociais são igualmente marginalizados e o acesso à Justiça, praticamente inviabilizado. As Mães, com pouco ou nenhum acesso a políticas públicas, precisam superar o luto, além de lidar com a criminalização e o descaso.

O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre o Assassinato de Jovens, publicado em 2016, revelou que, entre 2002 e 2012, a taxa de homicídio entre jovens negros foi 72% maior do que a taxa de jovens brancos. A maioria dos casos são qualificados como autos de resistência, expressão jurídica recentemente substituída por “resistência seguida de morte” – é uma tipificação de um homicídio cometido por um agente do estado, no caso, policiais militares, alegando legítima defesa. Na prática, significa o arquivamento sem investigação de crimes contra a vida de pretos e pobres.

Histórias sem final feliz

São Déboras, Mônicas, Anas e Rutes os muitos nomes de uma mesma solidão: nunca mais poder abraçar o filho assassinado. Mas a dor também é um elemento mobilizador e muitas mães transformaram o luto em luta, construindo um impressionante enfrentamento ao genocídio e à criminalização de jovens negros e pobres no Brasil. As Mães de Maio são a maior referência e se constituíram a partir da chacina que, em 2006, matou mais de 500 pessoas no município de Santos, em São Paulo. O episódio ficou conhecido como os “Crimes de Maio”, e na Baixada Santista, naquele ano, foi impossível comemorar o Dia das Mães.

Entre as vítimas, estava o gari Édson Rogério Silva dos Santos, filho de Débora Maria da Silva, fundadora do movimento Mães de Maio e referência mundial na luta pelos Direitos Humanos. As Mães de Maio articulam uma rede de movimentos locais, como as Mães Mogianas, criado a partir de 26 assassinatos no município de Mogi das Cruzes (SP), entre 2013 e 2015, as Mães de Manguinhos, uma articulação de mulheres que perderam seus filhos com a chegada da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), no Rio de Janeiro. Também dialogam com outras iniciativas, como o movimento Moleque, cujo foco é a ressocialização de jovens em situação de conflito com a Lei, internados nas Comunidades de Atendimento Socioeducativo (CASEs), no Rio de Janeiro.

Débora e Edson Rogério

Débora da Silva Maria sempre acompanhava os conflitos que havia na cidade enquanto ouvinte de um programa de rádio policial de Santos. No dia 15 de maio de 2006, ela ouviu nesse programa que havia ocorrido várias mortes na Baixada Santista, dentre elas, a de seu filho, Edson Rogério. Três dias antes, Rogério levou o filho para ficar com a avó que estaria comemorando o aniversario atrasado e, ao chegar em casa, logo indagou sobre onde estaria o padrasto (companheiro de Débora), pois estava havendo uma matança na região e alertou para a mãe avisá-lo para ter cuidado. Débora respondeu: “pode deixar que do Zé cuido eu. Quero que você cuide da sua vida”.

cansaço”, Débora Silva Maria, à frente. Ao fundo, Nadijane Macedo, de Salvador, há 10 anos

luta por justiça pelo assassinato do seu filho.

Depois da notícia, Débora ficou sete dias internada no hospital e no quinto dia hospitalizada, ela teve uma visão com Rogério dizendo que ela precisava lutar pelos vivos. Débora procurou outras três mães (Ednalva, Vera Freitas e Vera Gonzaga), cujos filhos também tinham sido vítimas dos Crimes de Maio, e foram para São Paulo em busca de justiça. Assim nasceu o movimento Mães de Maio.

Em atividade em Salvador, no bairro do Cabula, em maio de 2017, a convite do Projeto Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, Débora conversou com mães que também perderam seus filhos para a violência policial. “O golpe que está acontecendo no Brasil, a gente já tava dizendo lá atrás, mostrando que a ditadura militar não acabou, e ela só vai acabar com a ajuda das mães”. Débora contou que está em contato com as mães das vítimas da ditadura militar e fez uma reflexão sobre o quanto os crimes contra os negros no Brasil também são crimes políticos, que mostram que a história do passado está presente no dia a dia do país. “O respeito que a gente tem é porque a gente bate de frente com o sistema. Mães, não desistam dos seus filhos nunca! Nós demos à luz, nós demos a vida. As Mães de Maio têm a convicção que só a unidade entre todas essas mães vai fazer essa realidade mudar”. Débora ficou entusiasmada com a reunião das mães soteropolitanas e afirmou o quão importante é que o movimento de mães contra o genocídio seja articulado nos estados do Nordeste e que essas mães se empoderem para fazer luta por Justiça.

Mônica e Rafael

O dia 5 de dezembro de 2006 tinha tudo para ser o melhor dia da vida de Mônica Cunha; mas foi o pior. Ela estava se preparando para a formatura como educadora social quando soube que seu filho tinha sido alvejado por policiais militares. “Os meninos falaram que ele estava de joelho pedindo pra ser preso, quando o policial deu um tiro de fuzil na barriga dele. E os meninos disseram que ele falou, chame minha mãe, chame minha mãe, mas não deu tempo né?”, lamentou. Quando Mônica chegou ao necrotério, encontrou seu filho em um saco cinza, de olhos abertos: “ele estava me esperando para fechar os olhos dele”.

O ativismo de Mônica começou anos antes, quando aos 15 anos, Rafael foi internado pela primeira vez no Departamento Geral de Ações Socioeducativas – Degase. Desde então, através do Movimento Moleque e da Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência, vinha lutando pela humanização do sistema de atendimento socioeducativo e por outro modelo de segurança pública, pois já convivia com a morte de jovens a partir da intervenção policial e do crime organizado na periferia da Zona Norte do Rio de Janeiro. Rafael morreu de joelhos, com as mãos para cima, mas seu homicídio foi classificado como auto de resistência e arquivado pela polícia.

Todo dia é | FOTO: ANISTIA INTERNACIONAL

Legenda: “A mãe que perde um filho, ela não vive, ela sobrevive. Todo dia é mais um dia”

Segundo a Ouvidora Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, Vilma Reis, “a sociedade se organiza através de instituições feitas para desacreditar as vozes das mulheres, no entanto, as mulheres são a linha de frente do combate à violência policial, elas é que vão para as portas das delegacias ou dos necrotérios exigir o direito de ver seus filhos”. Na época da execução de Rafael, Mônica não insistiu na investigação por medo de retaliação a seu filho mais velho ou a sua neta, mas persistiu na luta pelos Direitos Humanos e hoje é uma importante liderança contra a violência e o encarceramento no estado do Rio de Janeiro.

Quem vê sua aparência forte e determinada, não imagina a dor que carrega consigo por onde quer que vá: “A mãe que perde um filho, ela não vive, ela sobrevive. Todo dia é mais um dia”, desabafou, contando como o ativismo foi essencial para a reconstrução de seus laços sociais, afetivos, e de sua vontade de viver. “Você acaba constituindo uma família unida pela dor, que às vezes acaba sendo mais forte do que sua família consanguínea”.

Ana Paula e Johnathan

No dia 14 de maio de 2014, Ana Paula de Oliveira preparava um doce para a mãe, quando Johnatha Oliveira, seu filho de 19 anos, saiu para levar a namorada em casa, ela o pediu que entregasse o doce à avó. Pouco tempo depois, a ligação de sua irmã amargaria definitivamente a vida desta mulher. Johnatha levou um tiro nas costas durante uma confusão entre policiais e moradores. Há quem chame de bala perdida, mas para Ana Paula, a bala que matou seu filho tinha endereço certo: transeuntes de uma rua pobre na favela de Manguinhos.

“Os policiais não prestaram socorro, Johnatha foi socorrido pelos moradores, mas infelizmente já chegou sem vida na UPA e pra mim até hoje é muito difícil. Muito difícil. Sabe, a dor, a saudade, ver um filho ser morto, e ter que lutar pra provar quem ele era. A dor de ver tanta impunidade e injustiça, porque pra eles não basta só matar, tem que criminalizar, tem que legitimar a ação através de mentiras”, relata Ana Paula, que ao se preparar para o enterro do filho viu na televisão uma notícia insinuando que Johnatha tinha envolvimento com o tráfico de drogas, como se isso pudesse justificar a morte do jovem.

Ana Paula decidiu que seria a voz de seu filho morto e foi à luta. A partir de uma relação com o Fórum Social de Manguinhos, passou a frequentar os atos de rua e começou a trocar contatos com outros familiares que perderam seus filhos para a violência policial. Esteve em diversos eventos no Brasil e fora do país. Em outubro de 2016, durante um seminário sobre megaeventos e violação de direitos humanos, em Whastington, participou do ato contra o assassinato de um jovem pela polícia norte-americana e até hoje tem contato com a mãe, que luta ativamente pela causa nos Estados Unidos: “essa é uma luta global, o que acontece aqui, acontece lá e precisamos nos unir em uma só voz, um só grito”.

Rute e Davi

Davi Fiuza era um menino amoroso e fazia sucesso com as garotas, segundo sua mãe, Rute Fiuza. Ele tinha 16 anos quando desapareceu na manhã do dia 24 de outubro de 2014, enquanto conversava com a vizinha na rua de casa, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Quando soube que o filho tinha sido abordado e levado por policiais, Rute imediatamente se dirigiu à Delegacia da Criança e do Adolescente, em seguida, Delegacia de Homicídios, todos os hospitais da cidade e deu plantão no Instituto Médico Legal, sem respostas.

Rute saiu do emprego, sua vida parecia acabar a cada dia que as notícias de Davi não chegavam. “Eu tinha mania de perseguição, tive síndrome do pânico, ficava dias sem comer, praticamente não conseguia falar, até que comecei a tomar medicamento e um dia eu disse chega: eu vou ter que me levantar”. No mesmo ano, através da Justiça Global e da Anistia Internacional, participou de um evento no Rio de Janeiro, onde começou sua relação com as Mães de Maio. “Quando Débora me viu, ela chorou. Eu nunca vou me esquecer. Ela disse: seu caso mexe muito comigo, porque eu tenho um irmão desaparecido há mais de trinta anos e a minha mãe, de 86 anos, até hoje espera ele voltar”. Enquanto outras mães padecem da dor de enterrar seus filhos, a dor maior de Rute é nunca ter encontrado o corpo de Davi.

O caso de Davi é um “desaparecimento forçado”, expressão designada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), para tipificar um crime de sequestro de pessoas por parte de organizações políticas com consentimento do Estado. Trata-se de uma prática consolidada e difundida durante os governos ditatoriais na América Latina, mas pode ser associado também aos crimes no período escravocrata e às políticas de genocídio atemporais. Existe no Brasil um Projeto de Lei (PL 6240/2013) para tipificar o desaparecimento forçado como crime hediondo.

Em abril de 2016, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa concluiu o inquérito que apontou o envolvimento de 23 policiais militares, dos quais 19 estavam na fase de conclusão de curso para soldado, durante uma operação de “treinamento” no bairro. A única testemunha do desaparecimento de Davi teve sua casa invadida e atualmente está refugiada sob custódia do Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Rute também sofreu ameaças e teve que se mudar da casa onde morava por medo de retaliações.

“Um dia vou abrir o inquérito do meu filho e analisar as provas que incriminam os assassinos. Vou entender nossa legislação, pois quero saber em que artigo essa Justiça se depara para não haver Justiça”, Rute Fiuza, mãe de Davi Fiuza

O ativismo e a possibilidade de se conectar com outras histórias de luta semelhantes à sua, fez Rute conseguir forças para viver e lutar por Justiça. Hoje ela pretende se matricular na faculdade de Direito para ter propriedade na luta pela Justiça de Davi. “Um dia vou abrir o inquérito do meu filho e analisar as provas que incriminam os assassinos. Vou entender nossa legislação, pois quero saber em que artigo essa Justiça se depara para não haver Justiça”.

Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar

Em Salvador, um grupo de mães tem se organizado a partir do Programa “Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar” – uma iniciativa do Odara Instituto da Mulher Negra, em parceria com outros movimentos, para mobilizar as mães, cujos filhos foram vítimas da violência genocida, além de sensibilizar a sociedade baiana sobre a necessidade do enfrentamento à violência contra a juventude negra. O projeto está sendo desenvolvido desde janeiro de 2016 e atua, prioritariamente, com mães do Cabula, Nordeste de Amaralina e Uruguai, bairros com alto índice de violência e vulnerabilidade social.

No Cabula, todos os sábados, mães de vítimas do Estado fazem oficina de costura e participam de rodas de conversa organizadas pelo Minha Mãe Não Dorme, na sede da Odeart, organização parceira, localizada na Estrada das Barreiras. A professora de costura, dona Marina de Oliveira, avó de Natanael (17), uma das vítimas da internacionalmente conhecida Chacina do Cabula é uma das professoras. “Eu quero ensinar tudo que eu sei. Eu sei modelar, eu sei costurar, eu sei cortar, eu aprendi com a minha mãe. Eu sou guerreira e quero a justiça para a morte do meu neto. Meu neto não merecia morrer”, desabafou dona Marina.

Rita de Cássia de Souza, uma das mães do grupo, perdeu o único filho em junho de 2013, no bairro do Nordeste de Amaralina. Carlos Alberto Conceição Júnior, 22 anos, foi alvejado no seu dia de folga durante uma abordagem policial. Ele era primo do menino Joel, outra vítima, uma criança de 10 anos atingida dentro de casa, durante uma ação da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar, em 2010, em plena luz do dia. “Eles rasgaram a identidade de meu filho, levaram seu celular e plantaram drogas e arma nas coisas do meu filho. Queriam que ele fosse enterrado como um criminoso indigente”, denunciou Rita.

Com o trabalho de empregada doméstica Rita cuida e cria o neto, hoje com cinco anos. Além de toda a dor da perda, ela ainda enfrenta várias batalhas com a sua própria saúde e diz que as reuniões do Minha Mãe Não Dorme é um afago e injeção de coragem. Em março de 2015, o Ministério Público estadual denunciou três policiais militares pelo homicídio de Carlos, que continuam em liberdade.

Estas mulheres seguem sem resposta, sem grandes perspectivas de superação da própria história, mas transformam a dor em combustível para uma luta revolucionária com o objetivo de transformar por completo esse sistema que extermina, abandona e desumaniza. Elza Soares diria: “Mas se eu me levantar, ninguém irá saber que o que me fez morrer vai me fazer voltar”.