Por Karla Souza e Patricia Rosa

É difícil encontrar quem não tenha na lembrança a voz da avó ou de uma vizinha entoando uma reza para curar o mau-olhado, a espinhela caída, o cobreiro ou o quebranto. Os termos que anunciam o que adoece o corpo e o espírito estão presentes na memória coletiva de muitas famílias brasileiras, sobretudo nordestinas e baianas. Há quem se lembre da avó fazendo uma oração para aliviar dor de barriga ou queimando folha para afastar um mal.

Na ausência de acesso à saúde, que ainda hoje não garante acolhimento integral para todas as pessoas, as benzedeiras e rezadeiras ocupam um papel que o Estado não assumiu: o de zelar pela vida da população vulnerabilizada.

Os cuidados que oferecem ultrapassam o plano biológico. Envolve colheita de folhas e raízes, preparo de banhos, orações e a crença do dom que atravessa gerações, sustentado pela fé de quem cuida e pela confiança de quem procura ajuda. O vínculo comunitário é o critério que legitima essas mulheres. Elas não são reconhecidas por títulos, mas pela experiência que cura o que o corpo sente e o que a alma carrega.

O artigo “Benzedeiras e rezadeiras: a sobrevivência da identidade e das práticas religiosas nos espaços urbanos”, de Rosângela Paulino de Oliveira, sublinha que a atuação dessas guardiãs depende de três elementos: as fórmulas da bênção, a fé na cura e a confiança coletiva em seu poder. O repertório inclui rezas para estancar sangue, aliviar dores, curar o cobreiro ou a espinhela caída. Além disso, as rezadeiras atendem aflições emocionais, sociais e espirituais, como afastamento de encostos e males que afetam a vida material.

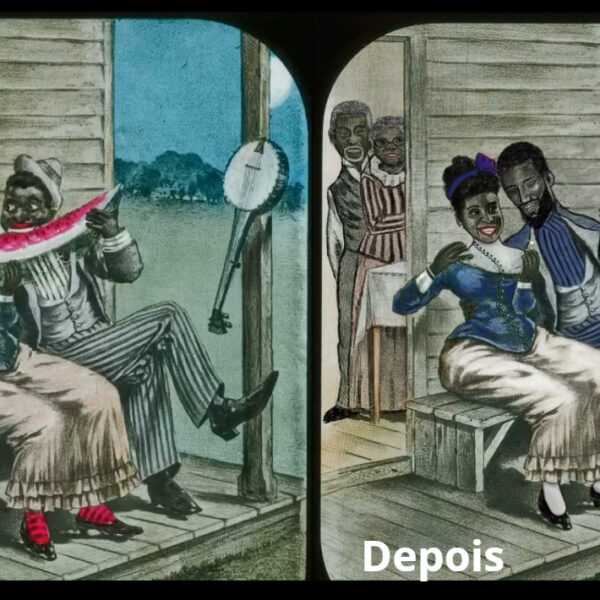

Esses conhecimentos são, em grande medida, heranças de matriz africana. Oliveira lembra que os rituais trazidos por povos africanos escravizados no século XVI fundaram tradições que seguem vivas. Essa permanência, no entanto, enfrenta perseguição. A partir da expansão do neopentecostalismo nas décadas de 1950 e 1960, religiões afro-brasileiras e seus elementos passaram a ser associadas à ideia de mal. Exus, pombagiras e orixás são alvos de uma cruzada que legitima ataques simbólicos e físicos contra terreiros e praticantes. A prática do benzimento, nesse cenário, se torna alvo de racismo religioso.

Enquanto discursos violentos avançam, a pesquisa acadêmica tenta acompanhar e registrar essas práticas para evitar que desapareçam. O artigo “A geografia do benzimento na Bahia: um olhar sobre as macrorregiões de saúde”, que integra a tese “A Ecologia Humana do Benzimento: Saberes Ancestrais de Cura no Território Baiano”, de Nayara Gomes Bastos, analisou estudos publicados entre 2010 e 2020 sobre benzimento no estado.

Em muitas comunidades quilombolas, o benzimento faz parte da identidade local. Em cidades baianas como Salvador, Feira de Santana, Santo Amaro, Cachoeira, Lençóis e Juazeiro, esse ofício também se reinventa em territórios marcados pela migração e pela urbanização. O corpo da benzedeira é arquivo vivo, guardado pelas mãos de quem prepara chá e reza para garantir que ninguém adoeça de abandono.

No trecho final de sua tese, Bastos escreve que preservar esses saberes é um imperativo, diante da possibilidade de deterioração de um conhecimento essencial à vida coletiva. Ouvir as mais velhas, mapear onde atuam e reconhecer legalmente esse cuidado significa enfrentar o racismo religioso.

Memória familiar e resistência na manutenção das práticas de cura

Doutora em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Nayara Gomes despertou o interesse pela cultura das benzedeiras a partir de relações familiares. Em casa, cresceu vendo a tia Dagmar, a mais velha, benzendo, rezando e cuidando de todos da família e da comunidade. Com a morte da tia Dagmar, o legado não foi passado: “ninguém quis aprender”. A partir dessa perda, somada às memórias e à admiração pela cultura popular, surgiu o interesse de Nayara em pesquisar as práticas tradicionais de cura.

Durante suas pesquisas, ela buscou compreender com mais profundidade essas tradições, especialmente o papel comunitário das práticas. Para ela, o benzimento é um saber tradicional, carregado de simbologia, dons espirituais, fé e saber geracional. Em sua pesquisa de campo, realizada no projeto de doutorado, ela investigou as práticas de benzimento em três cidades localizadas no coração da Chapada Diamantina (BA): Mucugê, Lençóis e Andaraí.

Partindo desse contexto, o estudo buscou responder à seguinte questão: existe um padrão de conhecimento e práticas entre as pessoas que realizam o benzimento no estado da Bahia? “Saí de lá muito nova pra estudar, pra fazer faculdade. Logo, faço esse movimento de sankofa, para buscar esse resgate.”

Nayara fez um mergulho em saberes perdidos em sua família e também nas histórias de 28 entrevistados envolvidos em práticas de benzimento, moradores das três cidades pesquisadas. Em suas caminhadas, viveu doces encontros e conexões familiares. Encontrou, por exemplo, uma benzedeira de Igatu, distrito de Andaraí, que era uma parente distante.

Outro encontro marcante foi com Seu Tico, seu primeiro entrevistado, curador de Jarê e também parente distante de seu avô. Natural do Vale do Pati, ele vive atualmente em Andaraí e carrega consigo parte da memória e dos saberes tradicionais da região. O Jarê é uma religião de matriz africana existente na Chapada Diamantina, surgida durante o auge da mineração de diamantes. Em sua análise, Nayara destaca a influência do Jarê nas práticas de benzimento da região, “especialmente nas benzeduras que envolvem a incorporação de encantados ligados à religião”.

Sobre a transmissão de saberes, a doutora reforça a falta de interesse e o preconceito das novas gerações. Muitas benzedeiras relataram que não aprenderam com ninguém, mas receberam o dom por meio de sonhos ou revelações espirituais e, por isso, não se sentem autorizadas a repassar os ensinamentos.

“Rezar é falar de Deus”

Em meio a gargalhadas e orgulho, Maria dos Santos Oliveira, conhecida por todos como dona Maria Santa, 71 anos, conta sobre seu legado como rezadeira e benzedeira. Ela é de Três Lagoas, comunidade rural de Amargosa (BA), e mantém vivo o que aprendeu ainda menina com seu pai: as rezas e os benzimentos que protegem o corpo e o espírito. Ela segue transmitindo esse conhecimento para quem chega em busca de alívio.

“Comecei pequena, viu? O povo não acreditava porque eu era criança, só que o pessoal adoecia e eu, com uns 10 anos, já fazia chá e rezava o povo. Depois comecei a vender folhas. Eu conhecia as folhas e meu pai também tinha esse conhecimento, ele vendia, passava remédio, rezava o povo, e aí eu aprendi”, recorda.

Ela lembra também que a mãe a ensinou a cantar as cantigas, fazer trançar, fazer chapéu e esteira.

Porém, a transmissão desse conhecimento, antes comum no Recôncavo da Bahia e em toda a região, vem diminuindo. Dona Maria lembra de outras rezadeiras que já se foram e que, hoje, quase não há quem mantenha as rezas ativas. Quando perguntamos o motivo, ela responde sem rodeios: “Os crentes que desmancharam. Dizem que isso é coisa do diabo, do cão. Depois que eu dei pra dizer que o diabo é ele…”, diz, com ironia de quem aprendeu a se defender. Para ela, as rezas vêm de Deus, e nada tem a ver com o mal. “Deus é quem ensina a pessoa. Dá o dom. Quem tiver fé pode estar com o que for, pode vir que fica bom.”

Na feira e no mundo digital

O universo das rezadeiras sempre pareceu inseparável do encontro presencial, do toque nas folhas, do corpo a corpo nas visitas à roça ou às casas da cidade. Quando a pandemia de Covid-19 chegou, esse laço físico foi interrompido à força, e a procura por caminhos alternativos de cuidado se ampliou.

Dona Maria Santa, isolada como tanta gente, percebeu que poderia continuar ajudando mesmo de longe. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de gravar vídeos rezando e ensinando os chás que aprendeu com o pai. “Eu inventei de gravar, e eu nem sabia pegar o celular”, ri contando que por ter “varado a madrugada” gravando a vizinhança achou estranho e espalhou que ela estava “meio maluca”.

Em pouco tempo, um jovem a ajudou a criar perfis em redes sociais. A partir dali, Dona Maria Santa não estava mais sozinha. Milhares de pessoas passaram a buscar nela alívio, fé e a continuidade de uma prática ancestral que encontrou no digital um novo território.

Hoje, ela soma mais de um milhão de seguidores no Instagram, TikTok e Kwai. Reza por chamada de vídeo, áudio ou simplesmente pelo nome da pessoa. A rotina digital virou um jeito de ampliar o cuidado. “ A pessoa mora distante, não tem remédio lá. Aí é só fazer.”

Ela continua indo à feira, vendendo folhas medicinais, mas quer organizar o atendimento para receber quem quiser em casa. Enquanto isso, a cura atravessa telas e viaja através dos sinais de internet de Três Lagoas para “todo mundo”, como gosta de dizer. Mesmo com as barreiras, Dona Maria segue firme. Se uma pessoa não melhora apenas com o benzimento, ela mesma indica o caminho do médico. A sabedoria popular não se opõe à medicina formal: é complementar.

Entre o risco e a resistência

Perguntamos se alguém da família quer aprender com ela. Há uma neta observando de perto, mas ainda com medo do julgamento alheio. “Eles têm medo do povo estar insultando eles”. O preconceito pesa e afasta. Mesmo assim, Dona Maria segue oferecendo o que sabe a quem quiser aprender. “Ah, eu passo pra todo mundo. Só que o povo não gosta muito, não quer muito se apegar a essas coisas, não.”

A busca por manter a tradição não é uma luta apenas de Dona Maria. Em 2008, durante o I Encontro das Benzedeiras do Centro-Sul do Paraná, foi criado o Movimento Aprendizes da Sabedoria (MASA), um espaço criado por benzedeiras da região para a manutenção da tradição, iniciativa que segue ativa até hoje.

No Distrito Federal, foi criada em 2017 a Escola de Almas Benzedeiras, uma iniciativa que visa também ao resgate e à preservação da memória. De acordo com a tese da pesquisadora Nayara Gomes, mulheres negras e indígenas participantes do projeto realizam benzimentos nas Unidades de Saúde da região.

Memórias e rupturas: a trajetória de Rita Cássia

A história de Maria Santa atravessa a de Rita Cássia pelo recorte geográfico, pela ancestralidade, pelos benzimentos e pelos preconceitos que atravessaram a prática. Natural de Santa Terezinha (BA), filha de rezadeira, ela conviveu com os saberes e tradições até os 11 anos, depois disso, se tornou evangélica, momento em que essa cultura se perdeu do seu caminho.

“Comecei a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová e aprendi que tudo aquilo era ‘coisa do diabo’. Passei 18 anos nessa religião e, quando saí, percebi o quanto a religião pode ser devastadora, como ela demoniza saberes populares, divide as pessoas e faz a gente perder parte de quem é.”

Hoje, aos 47 anos, Rita reconhece que as rezas da avó faziam parte de sua história e se arrepende de não ter aprendido esse legado. “Se eu pudesse voltar no tempo, com certeza aprenderia com minha avó e minha mãe. Hoje tenho consciência da importância disso tudo e vontade de aprender. Acredito que, para que essa cultura seja reconhecida e transmitida, é preciso um trabalho de conscientização, de valorização da ancestralidade e da história do nosso povo.”

Política pública e saber popular: o caso de Maranguape (CE)

No município de Maranguape, no Ceará, desde 1998 o saber e a prática popular das rezadeiras e benzedeiras passaram a ser integrados ao sistema público de saúde, com a implementação do Programa Soro, Raízes e Rezas. A iniciativa foi resultado de uma parceria entre o Programa de Saúde da Família (PSF) e as rezadeiras da região, e foi pensada para integrar essas mulheres às ações de saúde do município.

De acordo com o Estudo de Caso sobre a Incorporação das Rezadeiras ao Programa de Saúde da Família em Maranguape, entre 1999 e 2000 a mortalidade infantil era de cerca de 30 óbitos para cada mil nascidos vivos. Ao investigar as circunstâncias desses óbitos, a Secretaria Municipal de Saúde constatou que muitas famílias não procuravam os postos de saúde, mesmo quando próximos de casa, e buscavam primeiro as rezadeiras.

A partir dessa constatação, a prefeitura reconheceu a importância social e simbólica dessas mulheres e decidiu integrá-las às ações de saúde do município, unindo saberes tradicionais e práticas médicas no enfrentamento da mortalidade infantil. As benzedeiras e rezadeiras receberam orientações do Programa de Saúde da Família e kits de soro para hidratação infantil.

Essa aproximação entre o poder público e os saberes tradicionais revela caminhos possíveis para o fortalecimento do cuidado comunitário e para a preservação de práticas ancestrais.

“Garantir a preservação do benzimento e seu reconhecimento como parte essencial da identidade cultural brasileira exige a implementação de políticas públicas de valorização. Projetos voltados ao registro formal do benzimento como patrimônio imaterial, programas educativos e ações de sensibilização podem manter esse conhecimento vivo”, finaliza Nayara Gomes.